令和6年5・6月説明会内容※新設小学校概要・洪水浸水想定区域影響調査・工事説明

令和6年5月、6月に開催した説明会の内容です。説明会時点の内容のため、とくに工程や期間は工事進捗状況によって変更する場合があります。

新設小学校の概要

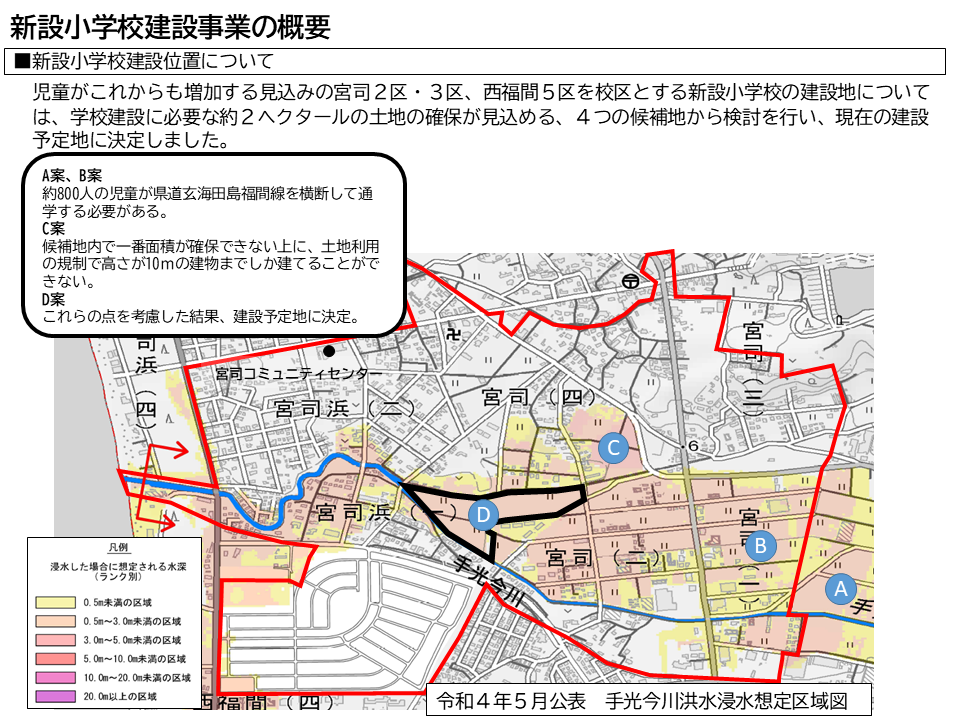

新設小学校の建設位置 ※宮司地域内での候補地の検討

令和4年5月に福岡県が発表した手光今川水系における最大想定規模の浸水想定区域図に、新設小学校の校区と、宮司地域内で検討した候補地を示しています。

宮司地域に建てることになった経緯

既存の小・中学校を最大限活用しながら過大規模となっている福間小学校、福間中学校の過密化緩和を図り、校区に住む児童が徒歩で通学できるなどの条件から検討。児童がこれからも増加する見込みの宮司2区・3区、児童が急増した西福間5区を校区とし、学校建設に必要な約2ヘクタール以上の土地確保が見込める4つの候補地から検討。

A案・B案 800人を超える児童が毎日県道を越えて通学しなくてはいけない

C案 土地利用の制限があり2階建てまでしか建てることができない。また、2ヘクタール以上の用地面積を確保することが困難

D案 これらの点を考慮して候補地に選定

令和4年5月に福岡県が想定最大規模の洪水浸水想定区域を発表し、選定したDも含めABC全ての候補地が、浸水想定区域に含まれることになった。そのため、想定される浸水高よりも高くなるようにかさ上げし、学校施設が浸水しないための対応を行う。

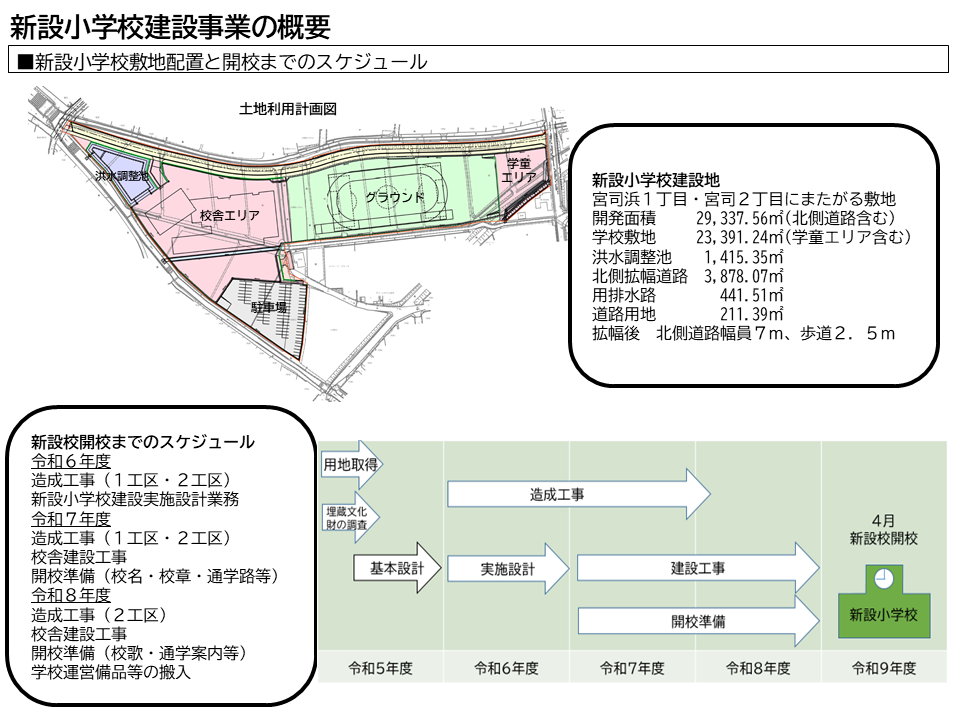

学校敷地の配置

学校用地は、宮司2区、3区にまたがり開発面積は約29,000平方メートル、学校敷地は約23,000平方メートルメートルの東西に長い形状。

グランドと校舎エリアの境で都市計画の用途地域が異なり、グランド側では高さ10メートル以上の建物を建てることができない。そのため、敷地東側から学童エリア、グランド、校舎エリア、調整池とし、校舎エリアの南側に駐車場を配置。

学校用地北側にある農道は、拡幅し、道路幅7メートルの車道と2.5メートル幅の歩道を整備。

新設校開校までのスケジュール

令和5年度 学校用地の取得、基本設計、土地の造成工事の準備など

令和6年度 土地の造成工事、実施設計

令和7年度 造成工事、建設工事、開校準備

和8年度 造成工事、建設工事、開校準備

※基本設計・・・設計条件を整理し校舎など建物の図面等を作成

※実施設計・・・基本設計をもとに建設工事を発注するための設計図書等を作成

※開校準備・・・校名や校歌、校章などの決定・作成、机や椅子、楽器などの備品の精査・購入、通学路の点検や安全対策など

令和5年度中に着工予定だった造成工事を延期し、令和6年度に着工

学校用地は令和4年5月福岡県発表の手光今川水系の想定最大規模の浸水想定区域に含まれているため、浸水対策として土地をかさ上げし学校施設が浸水しないようにする計画に対し「これまで個人が所有していた土地に流れ込んでいた水が土地をかさ上げすることで、周辺地域に影響を与えるのではないか」という不安や意見があった。そのため、新設小学校を建てた場合に、想定最大規模、年超過確率1000分の1の大雨時にどのような影響がでるかの調査を実施するため造成工事を延期した。

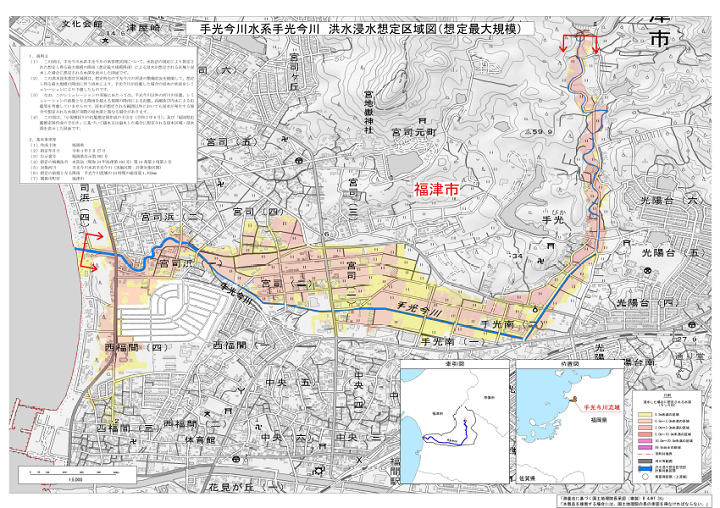

想定最大規模の洪水浸水想定区域

全国的に計画規模を上回る降雨による水害が多発していることから平成27年に水防法が改正され、想定し得る最大規模の降雨を対象とした洪水浸水想定区域図を作るようにとの国の指針に沿って福岡県が公表。

手光・今川水系流域の想定最大規模は、年超過確率1/1000で24時間雨量1,103ミリを想定。

年超過確率1/1000年の降雨とは、1000年毎に1回発生する降雨ということではなく、1年間に発生する確率が1/1000(0.1%)の降雨を示す。発生確率は非常に小さいが、未曾有の規模の降雨であることを示していて1000年の間に複数回発生する可能性もある。

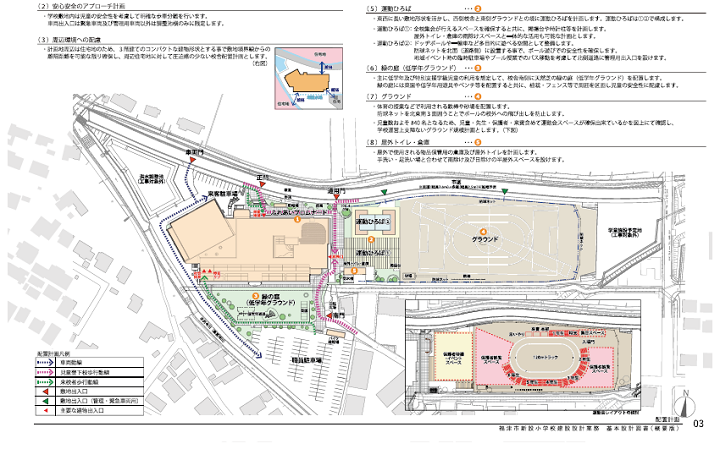

基本設計図面(抜粋)

令和5年度に完成した基本設計図面の抜粋。

学校敷地内への歩行者用の進入門は3カ所あり、北側に正門と通用門の2カ所、南に1カ所。南門は、基本的に歩行者のみの出入り。

学校敷地内の南西に位置する駐車場への車の進入は、北側に整備する道路から進入。南側からの出入りはしない。

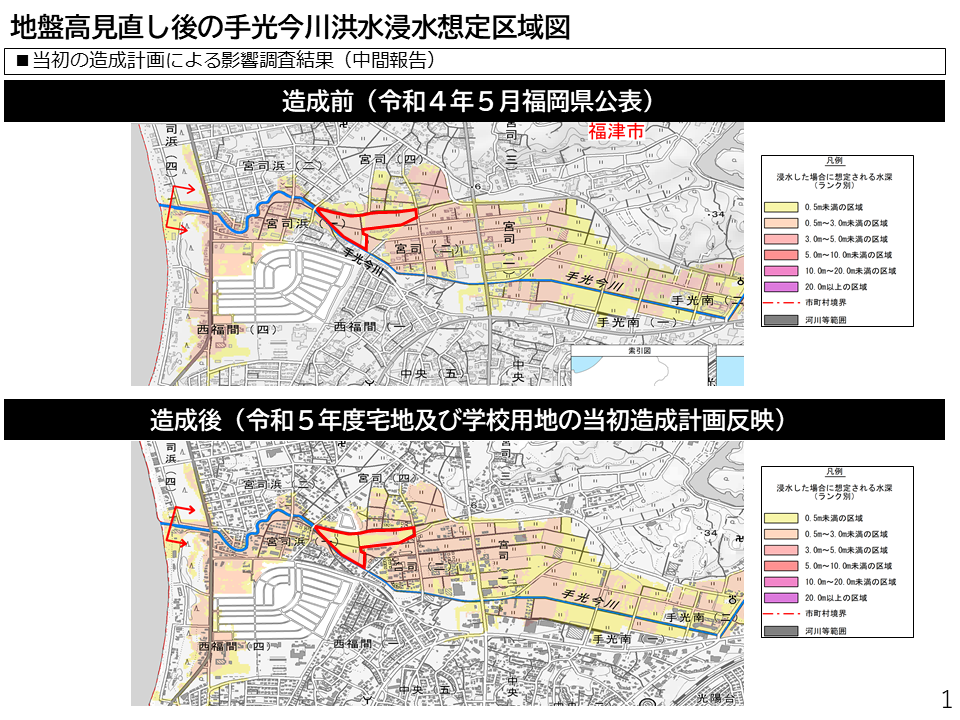

造成工事に伴う想定最大規模の洪水浸水想定の影響調査

造成工事前後の浸水の影響調査を実施。影響調査は、まず当初の造成計画でシミュレーションを実施(※中間結果)しました。その結果、全体的としては大きな影響はあまりないという結果でしたが、一部のエリアで影響が出たため、その緩和を図るための軽減案を検討し、再度シミュレーションを行いました(※最終結果)。

今回の調査は、福岡県が令和4年5月に発表した想定最大規模の洪水浸水想定区域図と、造成工事をすることで洪水浸水想定区域がどのように変わるのかを比較するために、福岡県が発表した洪水浸水想定区域図を作成した同じ専門の調査業者に依頼、同様の手法で想定最大規模のシミュレーションを行いました。

また、令和4年5月に福岡県が発表した浸水想定区域図の作成時点にはなかった、令和6年2月頃までの民間等による土地開発などの周辺状況と学校用地の造成工事によるかさ上げした場合を反映しています。

中間結果概要

赤枠の学校用地は、かさ上げによって浸水深が0.5m以上~3.0m未満から0.5m未満に変化。

手光今川流域全体として、それ以外の箇所に関しては、大きな変化は分かりづらい。

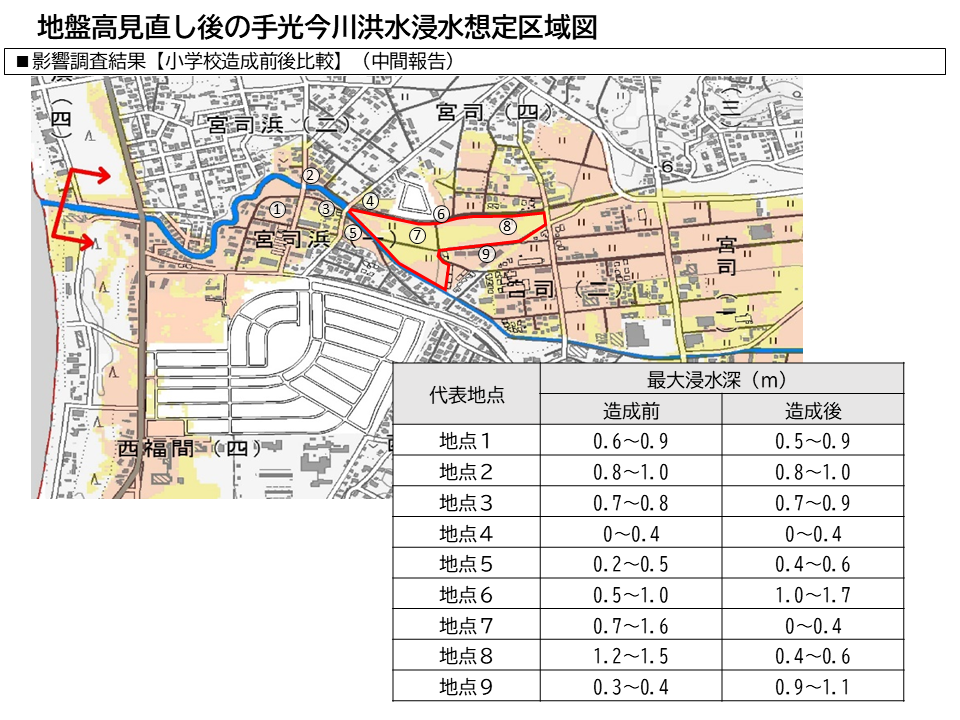

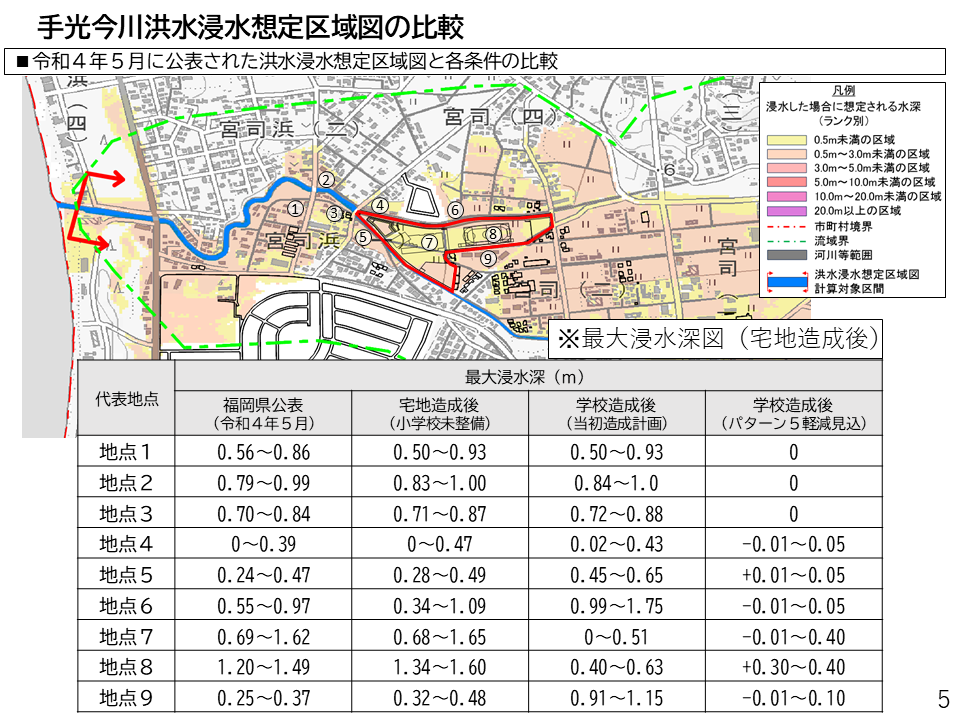

違いが分かるように9カ所を選定

流域全体では造成前後の違いが分かりづらいため、周辺住民のかたが心配していた箇所と色付きの変化が判断できた箇所から9地点の造成前後の浸水深の変化を比較。

地点1・2・3・4 大きな変化は見られない。

地点5 浸水深は10~20センチ程度深くなる。

地点6※隣地で宅地造成有 浸水深は30~70センチ程度深くなる。

地点7・8 浸水深は低くなる。

地点9※周辺で宅地造成あり 60~70センチ程度深くなる。

※一部低くなっている個所もあり。上流域の地盤高が変わることでの水の流れの変化やシミュレーションの精度による誤差であると判断。

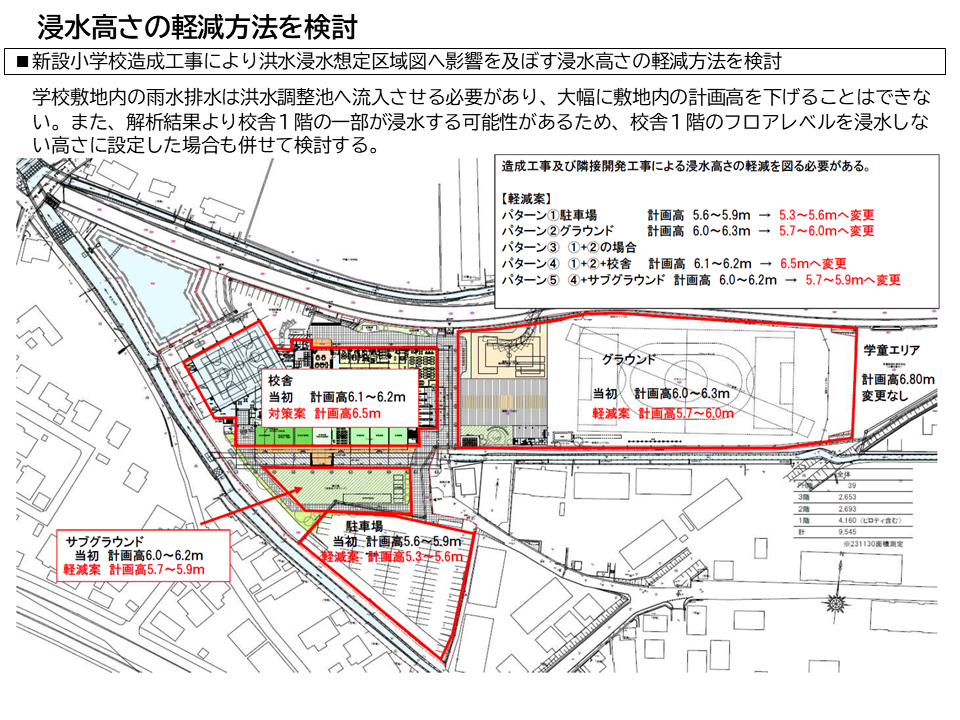

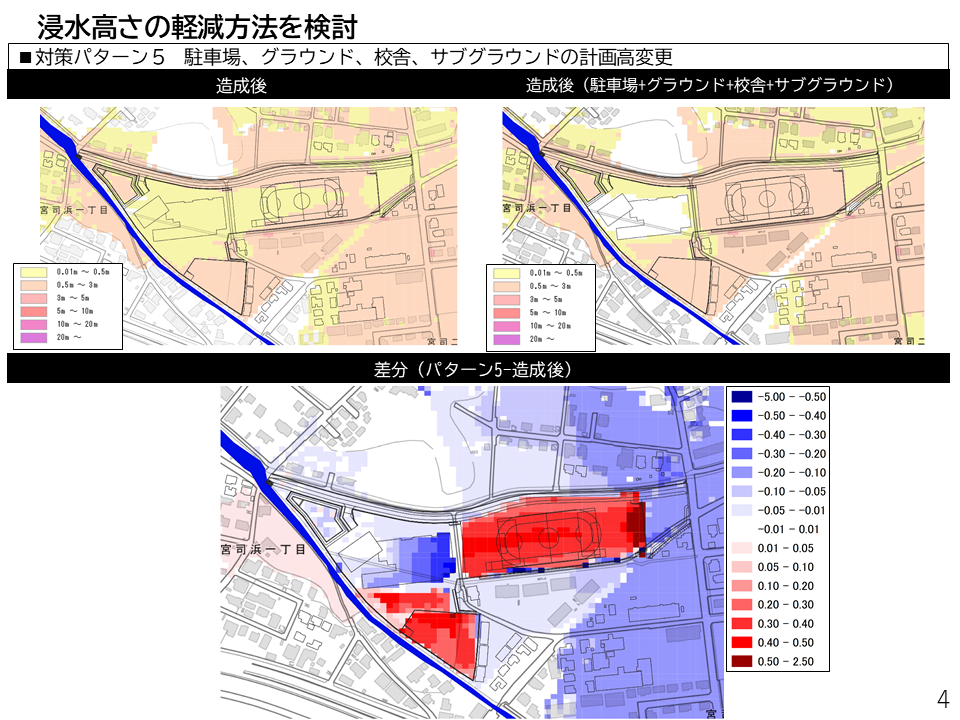

浸水高さの軽減方法の検討

中間結果で影響が出るとなった箇所の影響を緩和するため、いくつかの軽減案を検討し、想定最大規模の雨量で再度シミュレーションを実施。

軽減案

パターン1. 駐車場の計画高を下げる

パターン2. グランドの計画高を下げる

パターン3. 駐車場とグランドの両方の計画高を下げる

パターン4. 駐車場とグランドの計画高を下げ、少し浸水する可能性があった校舎を上げる

パターン5. 駐車場とグランドの計画高を下げ、少し浸水する可能性があった校舎を上げ、校舎南側のサブグランドを下げる

全てのパターンで、大きな違いがなかったため、パターン3とパターン5について掲載。

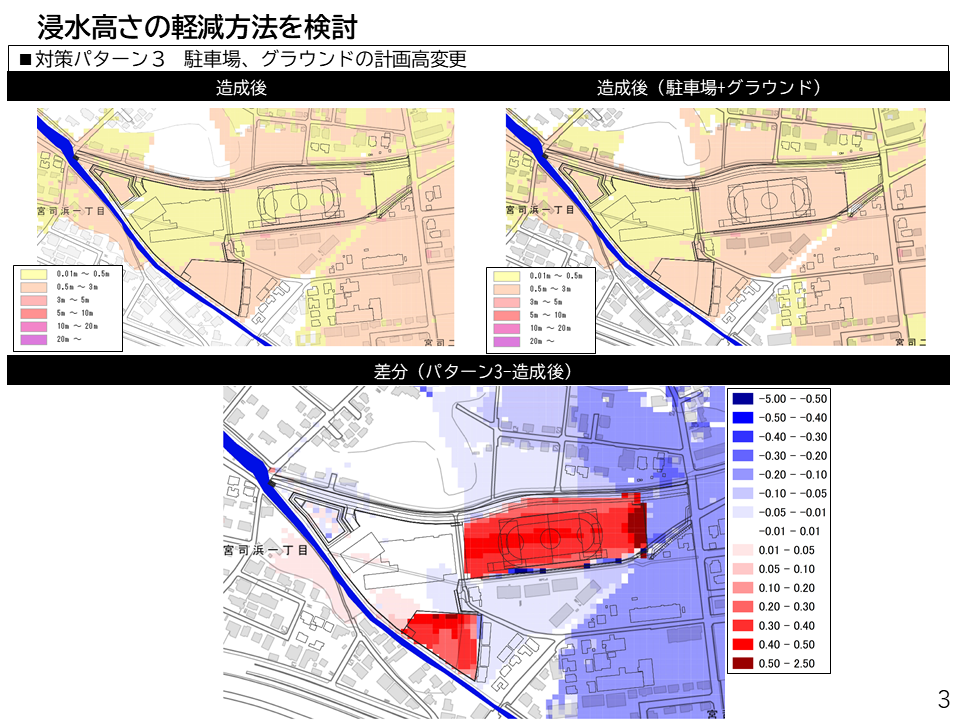

軽減案パターン3

駐車場とグランドの計画高を下げた場合

図左上…当初の造成計画

図右上…軽減案パターン3

図下…造成計画高を変更することでの、浸水深の差

学校敷地グランドの北・南・東側で浸水深が、1センチから30センチ程度軽減。グランド南側の地点9は、1センチから10センチ程度の軽減。学校敷地の駐車場、グランドは、計画高を30センチ程度下げるため、30センチから40センチ程度浸水深が深くなる。

軽減案パターン5

駐車場とグランドの計画高を下げ、少し浸水する可能性があった校舎を上げ、校舎南側のサブグランドを下げる案

図左上…当初の造成計画

図右上…軽減案パターン5

図下…造成計画高を変更することでの、浸水深の差

学校敷地グランドの北・南・東側で、1センチから30センチ程度の軽減。地点9に関しては、1センチから10センチ程度の軽減となる。

シミュレーション結果 浸水深の比較

※差が分かりやすいように、小数点第2位まで表示。

地点1・2・3・4 大きな変化はなし

地点5 学校用地造成前後で浸水深が20センチ程度深くなる

地点6 学校用地造成前後で70センチ程度浸水深が深くなる

地点7・8 学校用地。嵩上げするため、浸水深が低くなる

地点9 学校用地造成前後で70センチ程度浸水深が深くなる

軽減案によるシミュレーション結果

当初の造成計画と比較すると軽減案パターン5では1センチから10センチ程度の軽減が図れるが、影響の解消には至らない結果となりました。

今回の浸水想定区域図は最大規模を想定したものであり、国も平成27年1月に示した『新たなステージに対応した防災・減災のありかた』の中で、「最大クラスの外力(大雨等)にを想定して対策を進めることが必要である。 しかしながら、そのような外力に対して施設によって守り切ることは、財政的にも、社会環境・自然環境の面からも現実的でない」としています。

そのため、施設整備のみで対応することにこだわらず、運用面と併せて整備していく必要があると考えています。例えば、浸水想定区域図の周知や気象状況の早めの広報、通常時の避難訓練、河川の定期的な土砂の監視と福岡県への浚渫の要望、ため池の低水管理などを徹底したいと考えています。

今回示されている想定最大規模の浸水では、手光今川流域全体が浸水想定区域に含まれる結果となっています。

想定最大規模の年超過確率1000分の1の大雨時の解消には至らないまでも、少しでも軽減できるように、パターン5.の軽減案で新設小学校建設を進めていきます。

工事説明

説明の内容

1.新設小学校造成工事の概要

2.工事の安全・安心確保の取り組み

3.通行止め等について

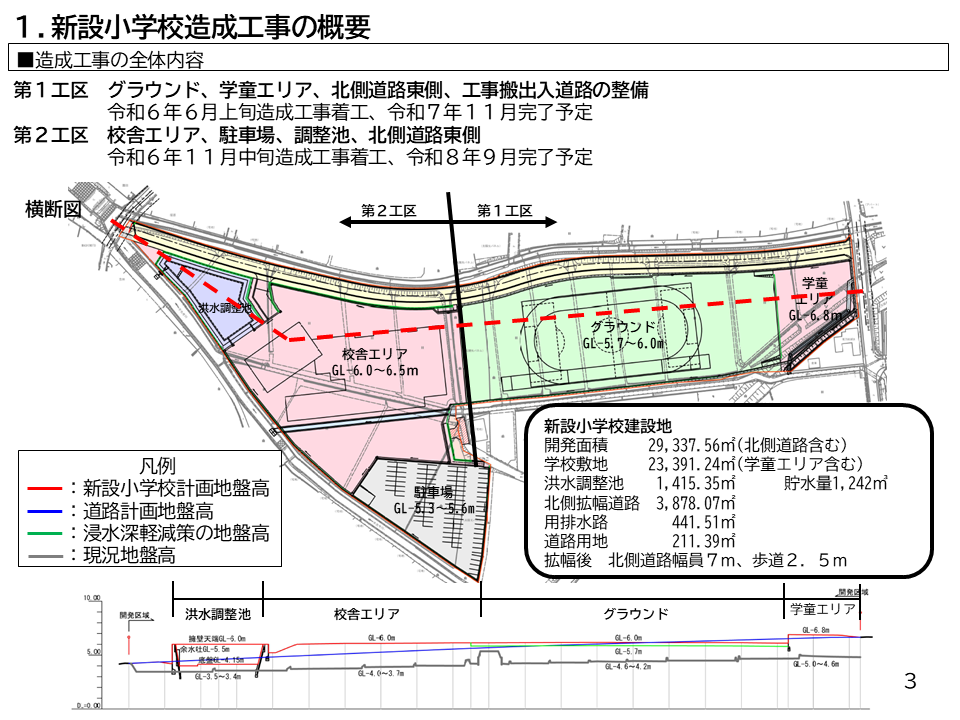

新設小学校造成工事の概要

【内訳】

学校敷地面積 23,391.24平方メートル ※内、学童エリアを含むグラウンド面積は約9,500平方メートル

洪水調整池面積 1,415.35平方メートル ※学校敷地内に降った雨を一時貯留

道路面積 4,089.46平方メートル ※新設小学校造成地北側道路を車道幅員7m、歩道2.5mに拡幅整備、南側に転回広場を整備

暗渠水路面積 411.51平方メートル ※既設水路が校舎建設の支障となるため、暗渠での敷設替えを行う

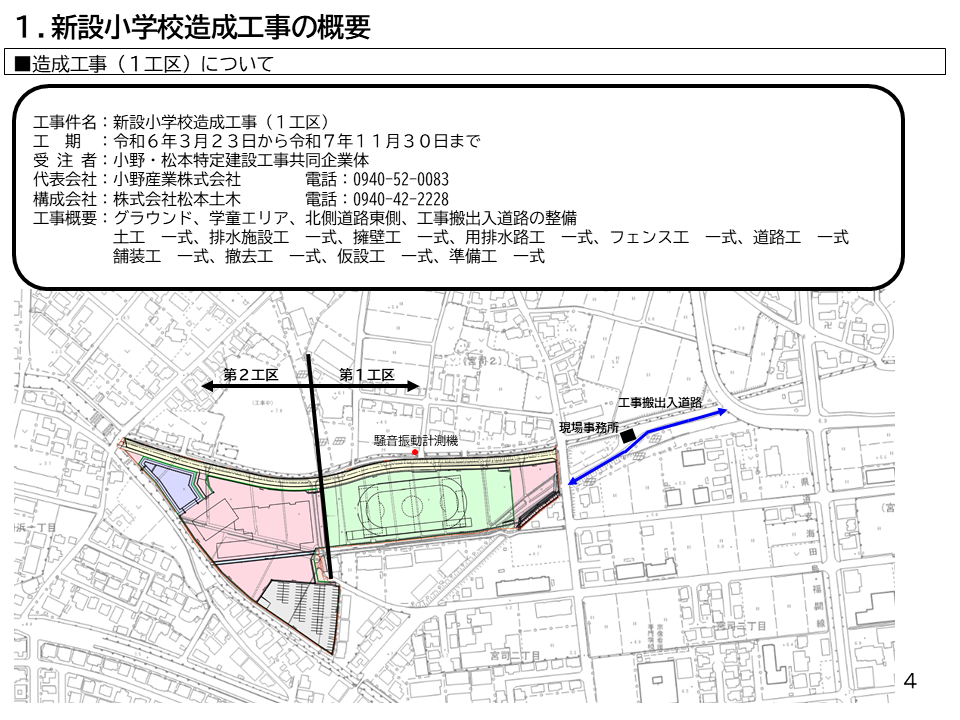

第1工区 グラウンド、学童エリア、北側道路東側、工事搬出入道路の整備 令和6年6月~令和7年11月予定

第2工区 校舎エリア、駐車場、調整池、北側道路西側を整備 令和6年11月~令和8年9月予定

赤線 当初新設小学校計画地盤高

青線 道路計画地盤高

緑線 手光今川洪水浸水想定区域の浸水深軽減策を講じた際の地盤高

灰色 現況地盤高

造成工事による盛土の平均厚は約2m。造成後の高さは、もとの地形が東から西へ下がっているため、東側の学童エリアから敷地中央部のグラウンドまでは学校敷地より北側道路が高く、校舎エリアから西側は北側道路より校舎エリアが高くなる。

容量1,242立方メートル ※福岡県林地開発許可申請の手引きに準拠し、年超過確率1/30で計算し決定

造成工事(第1工区)について

請負業者 小野・松本特定建設工事共同企業体 ※小野産業株式会社と株式会社松本土木の2社による共同企業体

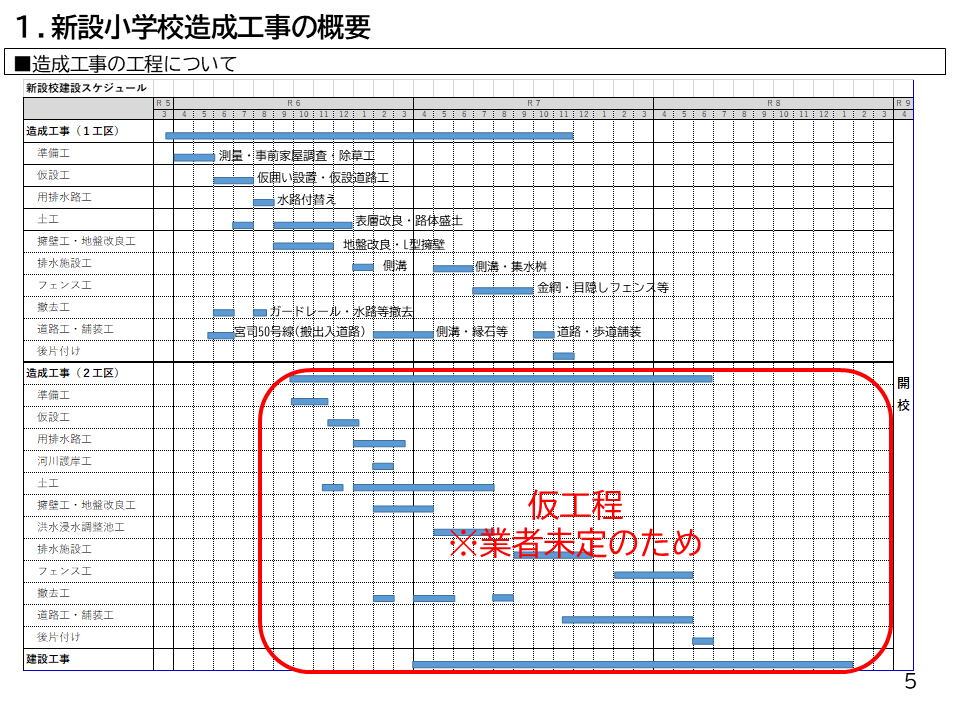

造成工事の工程

令和6年6月~ 造成工事に着手し、工事範囲の仮囲い、工事搬出入道路、敷地へ入るための仮設道路の整備

→表層改良を行い、その上に造成の路体盛土

→学校敷地を北側道路高まで盛土するため、グラウンドの南側にL型擁壁を設置

→L型擁壁下に支持力を確保するの地盤改良

→盛土により造成計画高まで地上げ後、敷地内に側溝を敷設、外周にフェンスの設置

→北側道路も敷地内と並行して整備

業者が決まっていないため仮工程

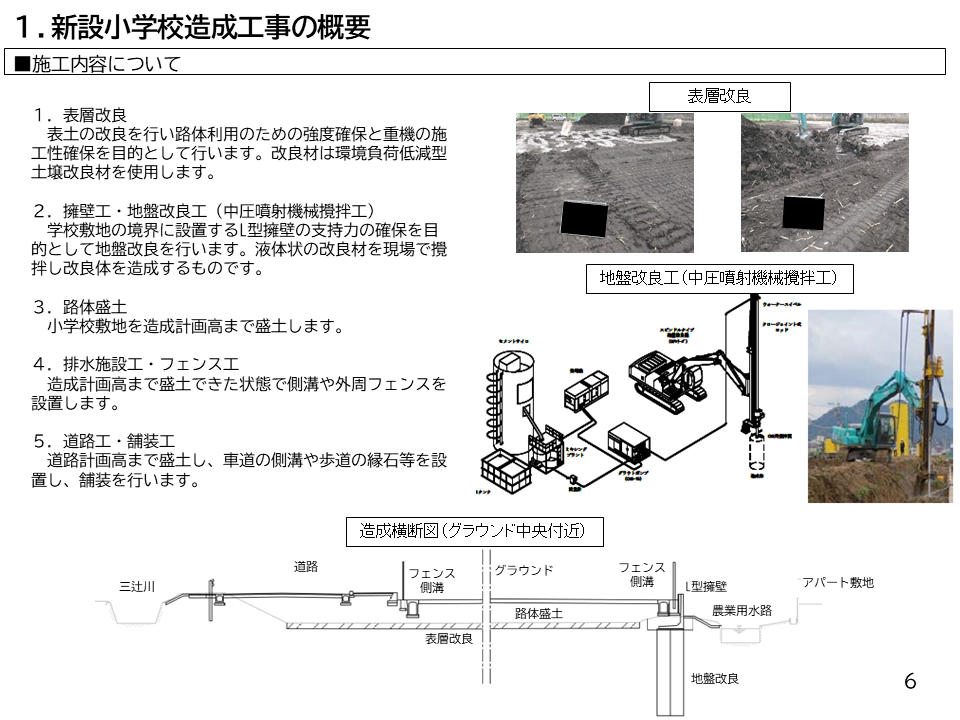

施工内容について

1. 表層改良 表土の改良を行い路体利用のための強度確保と重機の施工性確保をするために実施。改良材は環境負荷低減型土壌改良材を使用。

2. 擁壁工・地盤改良工 学校敷地の境界に設置するL型擁壁の支持力の確保するために地盤改良を実施。液体状の改良材を攪拌し円柱の改良体を造成。

3. 路体盛土 小学校敷地を造成計画高まで盛土。

4. 造成計画高まで盛土し、学校敷地内の排水施設や外周フェンスを整備。

5. 道路計画高まで盛土し、車道の排水施設や歩道の縁石等を整備。

※ページ下部、造成横断図(グラウンド中央付近)の中央部の破線は、グラウンドの横断図で変化のない箇所の省略を示す

工事の安全・安心確保の取り組み

造成工事(1工区)の作業体制について

1.作業時間

・原則午前8時30分~午後5時 ※工事の状況により時間帯が前後する場合あり。

2.時間外作業

・準備片付け作業や作業途中での中断が不可能なコンクリート打設作業、関係諸官庁からの時間指定作業等は上記時間を越えて作業をすることがある。

3.休業日

・日曜日は原則作業を行わない。※ただし、工事の状況に応じて作業することがある。

・連休(ゴールデンウイークやお盆、年末年始等)は、作業を行わない。

4.緊急時

・暴風雨(台風)や地震等の緊急時の安全維持のため、時間外あるいは日曜日・連休に作業することがある。

5.安全衛生管理等について

・資材の搬出入は所管警察署と協議し、地域住民の皆さまや隣接する家屋等の安全確保を最優先して工事を実施。適切な場所に交通誘導員を配置。工事に使用する製品の搬出入、コンクリート打設工事等で工事車両の運行台数の多い日は、安全確保に努め、工事車両の誘導及び監視を行います。

・工事現場から出る車両は、道路を汚さないよう必要に応じて敷地内でタイヤの洗浄等を行う。

・工事中は現場周囲を仮囲い(H=1.80m等)にて養生を行い、工事範囲を明確にして危険防止に努める。

・関係法令(騒音規制法及び振動規制法等)を遵守するように低騒音の建設機械を選択し、近隣への騒音・振動を最小限に留めるよう努める。

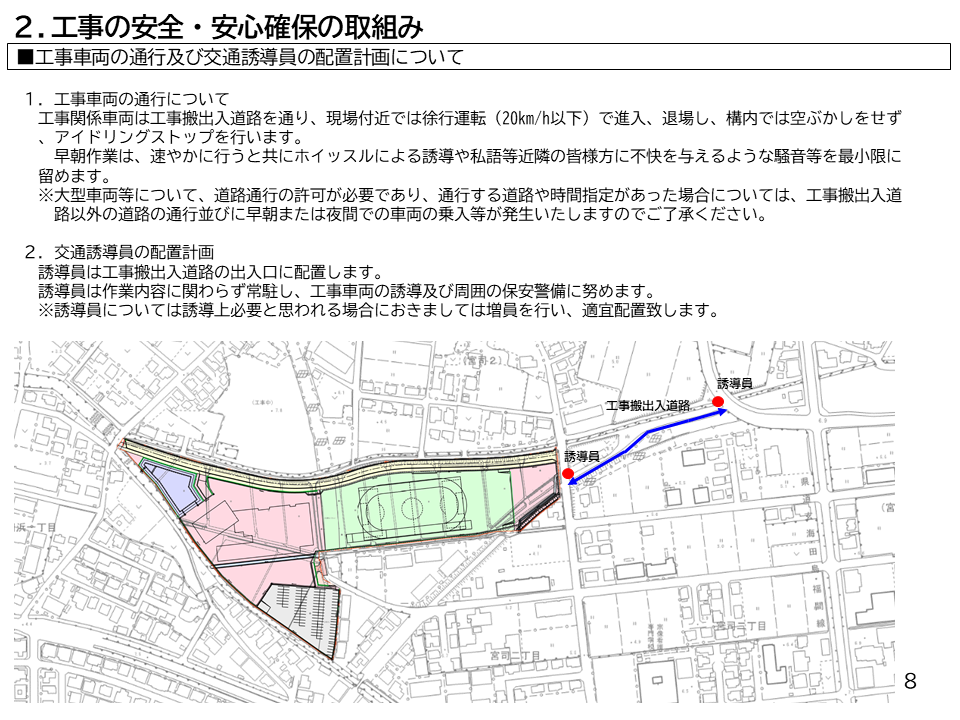

工事車両の通行および交通誘導員の配置計画

1.工事車両の通行について

工事関係車両は工事搬出入道路を通り、現場付近では徐行運転(20km/h以下)で進入・退場。構内では空ぶかしせずにアイドリングストップをする。早朝作業は、速やかに行いホイッスルでの誘導や私語等、近隣に不快感を与えるような騒音等を最小限に留める。

※大型車両等は道路通行の許可が必要なため、通行する道路や時間指定があった場合は、工事搬出入道路以外の道路の通行並びに早朝または夜間での車両の乗入等が発生する。

2.交通誘導員の配置計画

誘導員は工事搬出入道路の出入口に配置。誘導員は作業内容に関わらず常駐し、工事車両の誘導及び周囲の保安警備に努める。

※誘導員は誘導上必要と思われる場合、増員し、適宜配置する。

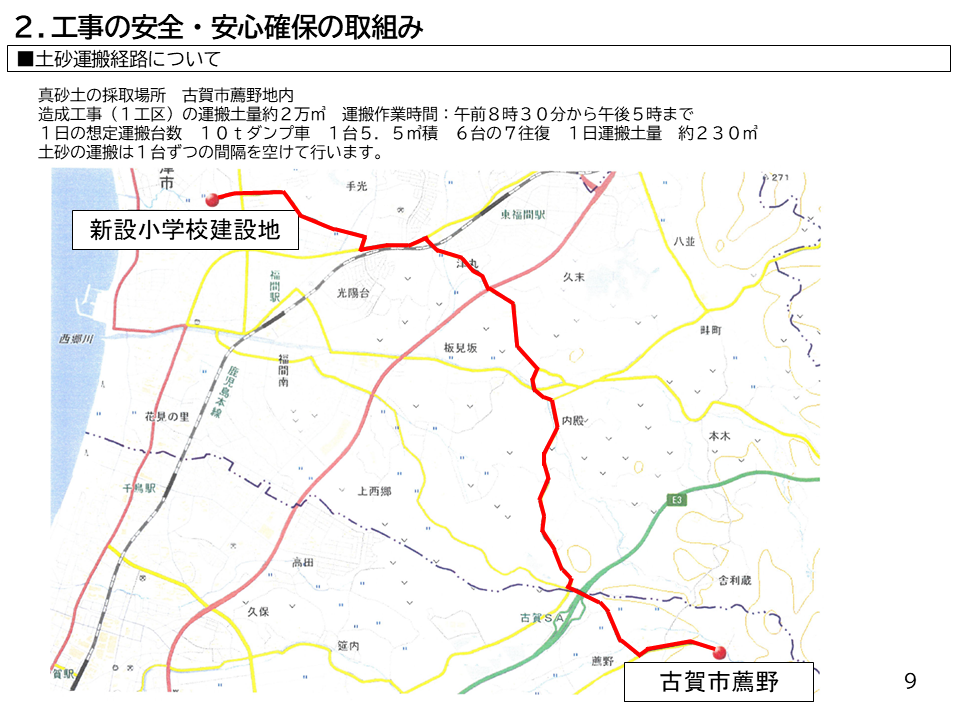

土砂運搬経路について

盛土に使用する真砂土の採取場所 古賀市薦野 ※岩石法第33条(採取計画の認可)の規定に基づき認可

造成工事(1工区)で使用する土量 約2万立方メートル

1日の想定運搬台数 10tダンプ車6台の7往復、1日運搬土量約230立方メートル

※1時間当たり6台が通行予定。1台ずつの間隔を空けて土砂を運搬

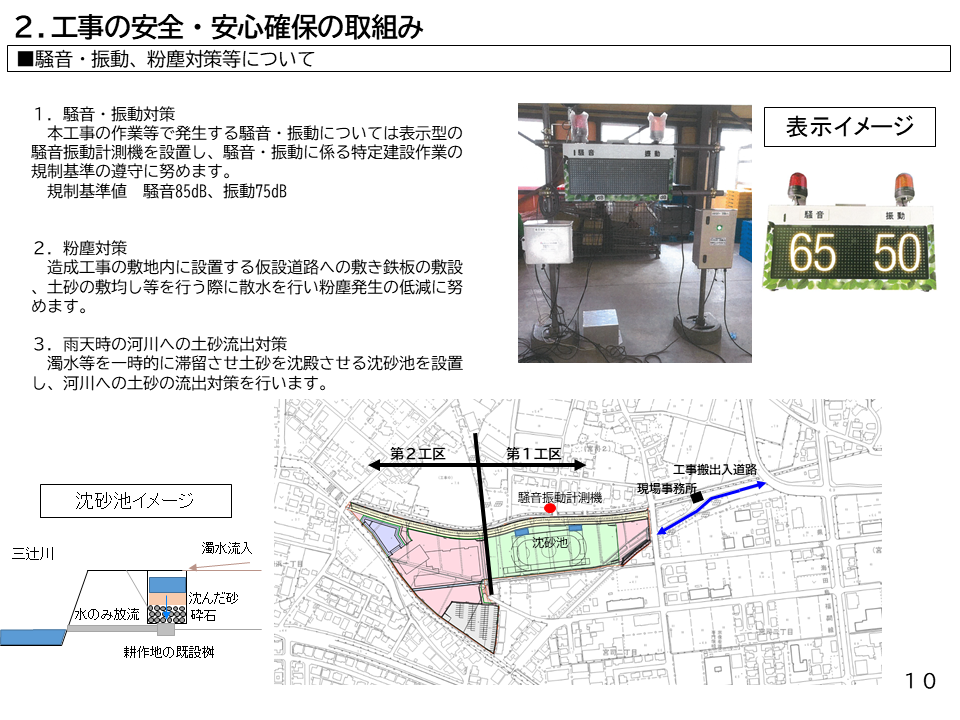

騒音・振動・粉塵対策等ついて

1.騒音・振動対策

表示型の騒音振動計測機を設置し、騒音・振動に係る特定建設作業の規制基準の遵守に努める。

※規制基準値 騒音85dB、振動75dB

2.粉塵対策

造成地内への敷き鉄板の敷設、土砂の敷均し等を行う際に散水を行い粉塵発生の低減に努める。

3.雨天時の河川への土砂流出対策

濁水等を一時的に滞留させ土砂を沈殿させる沈砂池を設置し、河川への土砂の流出対策を行う。

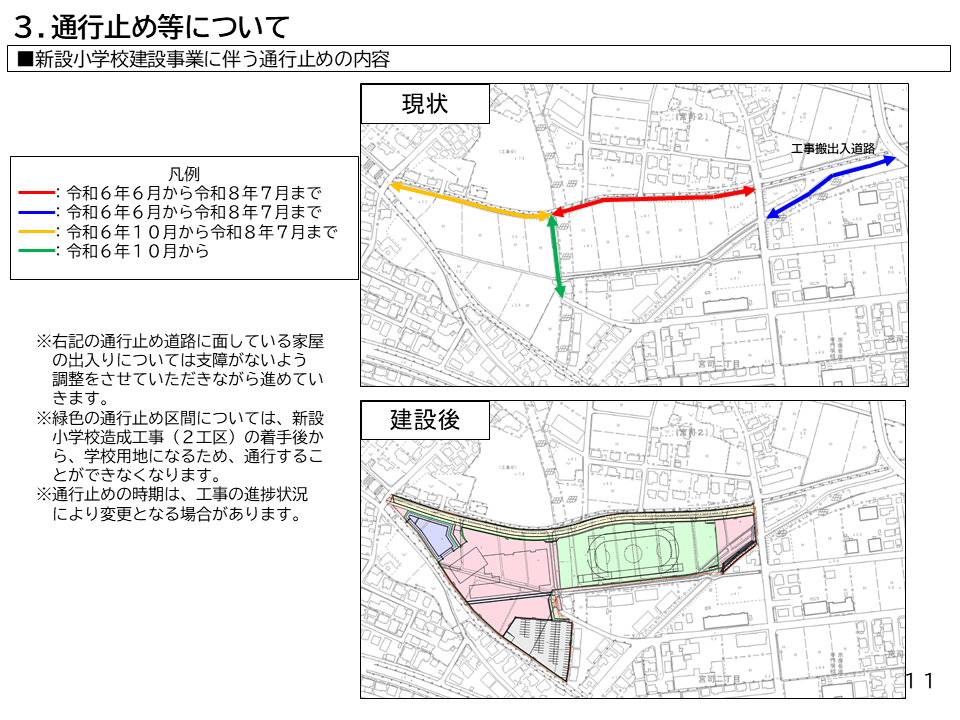

新設小学校建設事業に伴う通行止めの内容

学校敷地北側の道路(※資料の赤線・黄色線)、敷地中央の道路(資料の緑線)は工事に伴い通行止めとする。通行止め道路に面する家屋の出入りは支障がないよう調整する。

通行止めの期間 ※工事の進捗状況により変更となる場合ある

赤線 令和6年6月~令和8年7月

青線 令和6年6月~令和8年7月

黄色線 令和6年10月~令和8年7月

緑線 令和6年10月~ ※新設小学校造成工事(2工区)の着手後から学校用地になるため、通行することができなくなる。

このページの作成部署

教育部 教育総務課 学校建設準備係

〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号

市役所別館2階

電話番号:0940-62-5092

ファクス番号:0940-43-9004

メールでのお問い合わせはこちら

- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年06月24日