在自西ノ後遺跡 第5・6次調査

800年前のチャイナタウン「唐坊」

遺跡名 : 在自西ノ後遺跡(あらじにしのあといせき) 第5・6次調査

所在地 : 福津市津屋崎八丁目

調査期間 : 第5次調査 令和3年11月2日~同4年3月31日 第6次調査 令和5年1月18日~同年2月28日

調査面積 : 720平方メートル(第5・6次調査合計)

遺跡の種別: 集落遺跡

遺跡の概要:

在自西ノ後遺跡は入海に接して営まれた平安時代末期~江戸時代前期の集落遺跡です。中世史料に「唐坊」もしくは「柳ノ宿」として集落名が登場します。近世地誌には、延宝元(1673)年に人家が在自村に移され、その後は圃場として利用されたと記述されています。

津屋崎小学校校舎建替等に伴ってこれまで4次にわたる発掘調査を実施してきました。これまでの調査では12世紀代の中国製陶磁器が多量に出土していて、その中には貿易商人を意味する「綱首」の「綱」や、中国人名「王千」を墨書きした陶磁器を含んでいます。これらの調査成果や、遺跡付近に残る「唐防地」地名が中国人居住区「唐坊」に由来するとの想定から、中国(宋)の貿易商人が関与する港湾集落と評価されています。また、平安時代末期から鎌倉時代前半期にかけて中国商人との貿易に積極的であった宗像社の対外拠点としても評価できる遺跡です。

第5・6次調査は、津屋崎小学校内で計画された共同調理場兼教室複合棟建設に伴い実施しました。第5次調査では溝12条、井戸4基、掘立柱建物9棟、土坑・小穴多数、第6次調査では溝3条、小穴多数を検出しました。これらの遺構からは土器・陶磁器(中国製陶磁器・高麗青磁・古伊万里)・銅銭・鉄製品・獣骨が出土しています。12世紀から17世紀にかけての遺物が連綿と出土しており、平安時代末期から江戸時代前期まで集落が継続して営まれていたことが分かります。

今回の調査では、中国商人の存在を直接示す遺物の出土はないものの中国製陶磁器は多量に出土しました。遺構密度は極めて高く、旧道に接する調査地点の立地から、今回調査地点は集落の中心部分にあたると推定しています。

第5次調査南半区遠景(後方に津屋崎千軒地区を望む)

12世紀代の土器・中国製陶磁器

遺跡から出土した鉄製品

在自西ノ後遺跡の位置

遺跡は現在の海岸線から約200m 内陸に入り込んだ地点にあり、近世の干拓以前は入海に接していたと考えられます。近世地誌には、古くは「上方ヘノ往還筋」であったものの延宝元(1673)年に人家を在自村に移したと記しています。

旧入海東岸には南北に延びる陸路があり、名児山南麓には宗像神社へ至る「大坂越え」の峠道もありました。名児山の東西には「宿ノ谷」「柳ヶ宿」の「宿」地名が残り、この区間は峠の両側に宿を配する安定的な路線であったようです。博多方面から海路で宗像神社を目指す場合にも、遺跡付近に着岸し、大坂越えの陸路を使えば、難所である岬を避けて比較的安全に移動することができました。

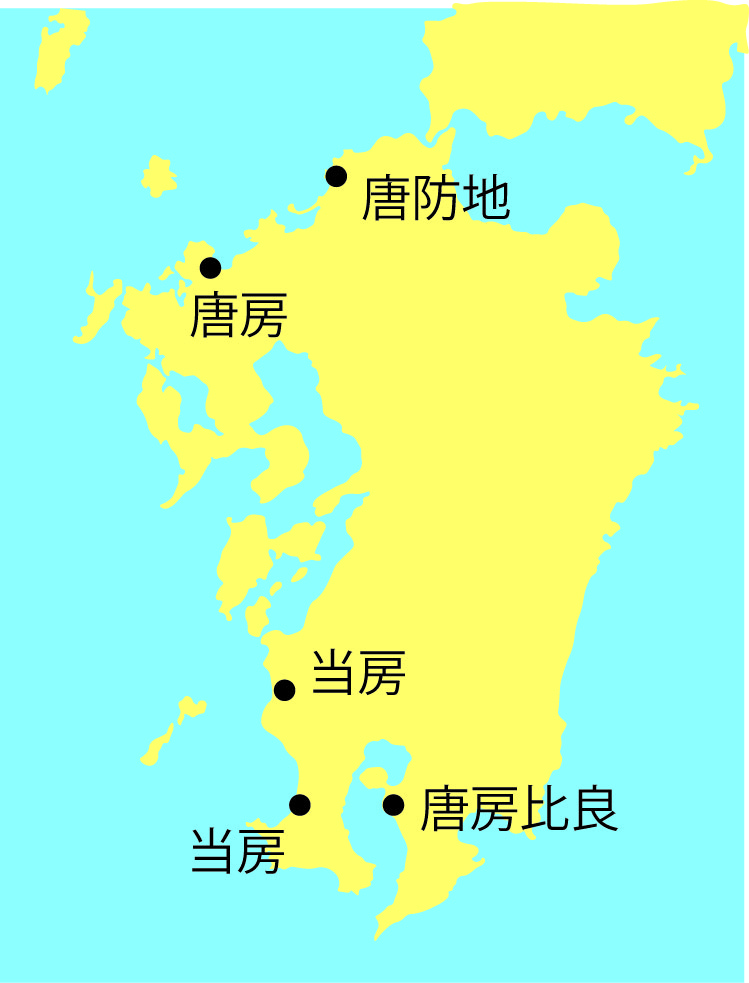

「トウボウ」関連地名の分布

「トウボウ」とは中国人居住区を意味し、「唐房」や「唐坊」と表記されます(以下、「唐坊」と表記)。「唐」は中国、「坊(房)」は区画を表しています。

現在、九州の沿岸部に「トウボウ」地名が残っています。これらの地名は中世以来の港と近接して位置することが多いため、中国人居住区に由来すると考えられています。

福津市に残る「トウボウ」地名は在自西ノ後遺跡内に所在する小字「唐防地」です。室町時代の史料に「唐坊八幡宮」の名がみえることから、地名は少なくとも13 世紀代にさかのぼると推定されています。

近年、「トウボウ」地名の全てを中国人居住区に由来するとの考えについては議論があるものの、福津市の「唐防地」は地勢や発掘調査成果、宗像神社と中国商人の関わり等から中国商人に由来する可能性が高いといえます。

在自西ノ後遺跡周辺地形の復元と港湾集落の変遷

福津市北部の本土と渡半島の間の入海は上代に「桂潟」「有ありちがた千潟」と呼ばれ、その範囲は市最北部の勝浦付近にまで及んでいました。遺跡周辺も元来は入海の中でしたが、遅くとも平安時代末頃には陸地化したようです。この地形の変化には在自川の堆積作用が深く関係しています。現在、在自山西麓を南流した後に砂丘を貫通して玄界灘に注ぐ在自川の河口部は人工的に付け替えられた河道であり、本来は砂丘にぶつかった後に西に向きを変えて入海内に注いでいました。砂丘の砂を浸食して河口部に堆積させた結果、遺跡周辺が陸地化したと考えられます。遺跡の北には「汐入」、南には「前新開」「新海」「新開」といった干拓地名や潮汐範囲を示す地名が小字として残っています。これらから遺跡の北と南には入海(潮汐域)が入り込み、集落は入海に突き出した岬状の地形に営まれたことがうかがえます。

在自西ノ後遺跡周辺には、山手の台地上に古墳時代の拠点的な集落である在自遺跡群が所在し、海浜部には近世に塩の積出港として栄えた津屋崎が所在します。在自遺跡群では朝鮮半島系土器がまとまって出土していることから対外的な拠点であったと推定されます。港湾集落である津屋崎はその成り立ちが鎌倉時代にさかのぼります。このように在自西ノ後遺跡周辺では、交易等の拠点となる港湾集落(津)が在自遺跡群から在自西ノ後遺跡、そして津屋崎へと時代が下るとともに外海に向かって移動していくことが分かります。これは河川の堆積作用による入海内の浅水化に対応するものと思われ、水深が浅くなり船が寄り付きにくくなると、着岸しやすい環境に新たに港を設定していった経過を読み取ることができます。

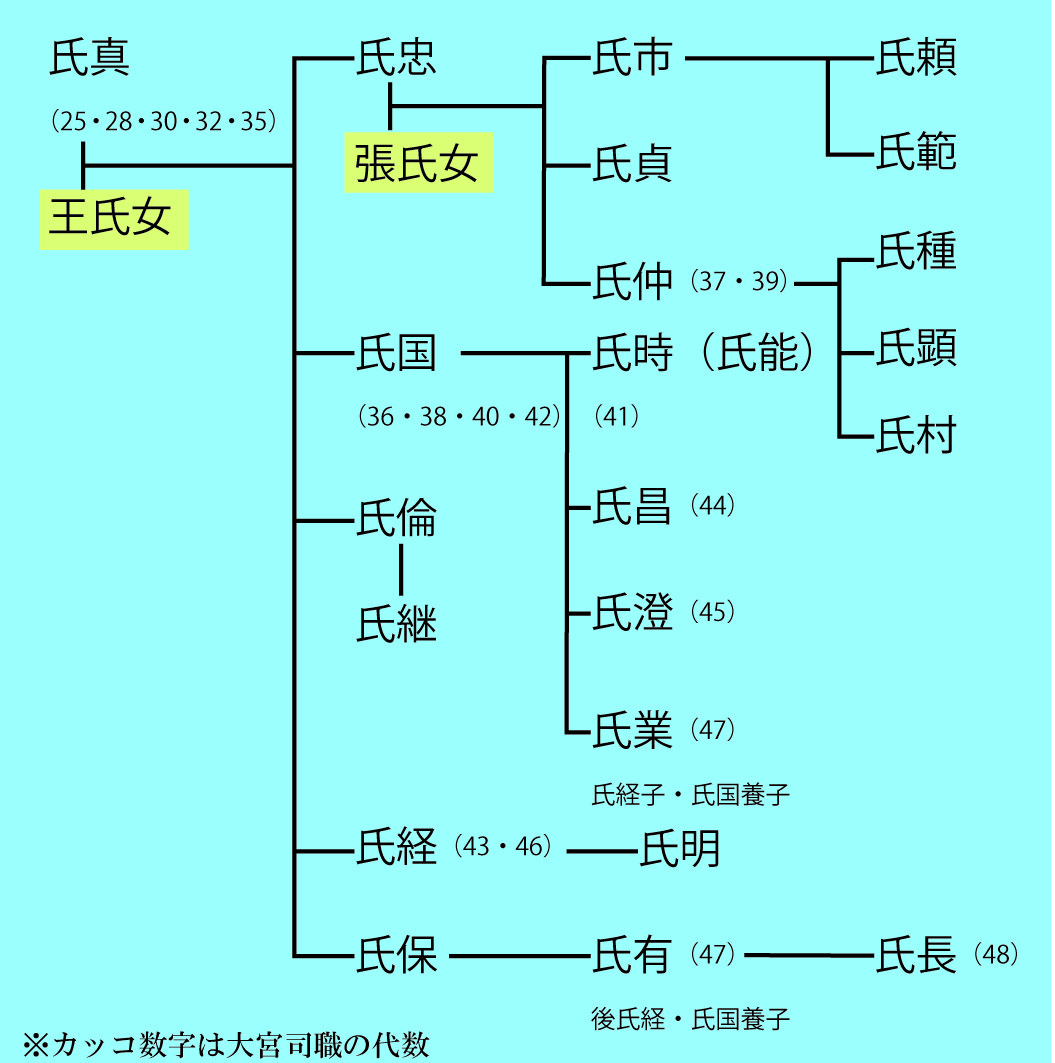

宗像大宮司と宋人の関係

宗像大社には阿弥陀経石、宋風獅子など宋からの舶来品が現存するほか、宗像神社の社僧であった色定法師が書写した「一筆一切経」には墨や紙・経典を提供した博多綱首の名が記されているなど、史資料から宗像神社と宋人との深い結びつきがうかがえます。

さらには、阿弥陀経石に追刻された願文から宗像氏と宋人との婚姻関係が判明しています。宗像氏真は王氏娘を妻とし、その子の氏忠は張氏娘を妻としており、その子や孫の中から大宮司職を務める人物も出ました。『宗像大宮司系図』によれば、1160 ~1264 年にかけて宋人娘を妻もしくは母・祖母とする人物が宗像神社の大宮司職をほぼ独占する状況が続きましたが、この期間と在自西ノ後遺跡で出土する貿易陶磁器の時期はほぼ一致しています。在自西ノ後遺跡の盛衰は宗像氏の動向と不可分の関係でした。

墨書磁器(左から「王千」「十」「綱」)

第1・2次調査にて「綱」「十」「大」「王千」「壽(高田か)」などを墨書した磁器が出土しました。「綱」は貿易商人「綱首」、「王千」は中国人の「王氏」を示すと考えられます。貿易船に積み込む際に、誰の商品か分かるように陶磁器を重ねて紐でくくった1 セットの最上部の器に目印として書かれたものです。墨書した陶磁器は商品として使えないため流通せず荷揚げ地周辺に取り残されるため、墨書磁器の出土は荷揚港の存在を示す有力な物証となります。

このページの作成部署

- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください

-

更新日:2024年11月20日