郷づくりとは

郷づくりとは

郷づくりとは、「自分たちの地域は、自分たちの手で」という考えのもと、地域住民が主体となって取り組む「地域づくり」の活動のことです。おおむね小学校区を単位として、市内を8つの地域(津屋崎小学校区のみ津屋崎と宮司の2地域)に分け、地域住民や地域で活動する団体同士が互いに協力・連携し、地域の課題解決や個性的で魅力ある地域づくりに取り組んでいます。

8つの郷づくり地域

郷づくりガイドブック Ver.2025 (PDFファイル: 4.9MB)

郷づくりの必要性

少子高齢化や核家族化の進行、自然災害など、本市を取り巻く社会・経済情勢の大きな変化の中で、個人の価値観やライフスタイルなども変わり始めています。このような地域を取り巻く環境の変化に伴い、地域における課題も複雑化・多岐化してきています。行政が中心となって但う公共サービスは平等・公平が求められるため、市民一人一人が直面する課題や地域の課題に、行政のみが対応していくことには質的・量的にも限界があります。

こうした中、顔が見える地域で、地域コミュニティの果たす役割が見直されています。地域の課題を最も知っているのはその地域で暮らす住民や団体です。個人や家族で解決できない地域課題を郷づくりの組織が補完するという考えで役割を確認し合っていけば、地域の実情に合った効果的な解決につながります。

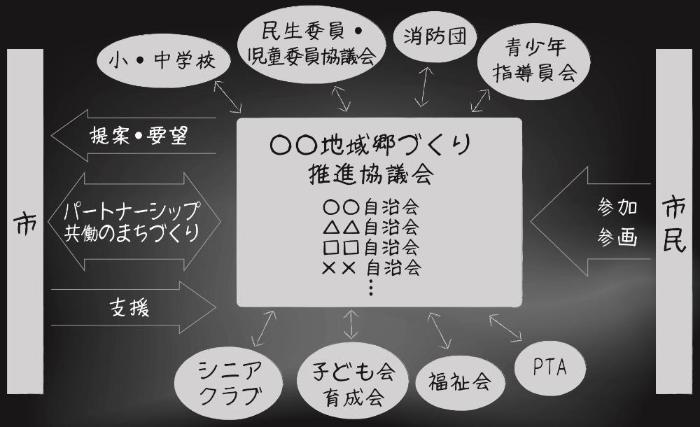

郷づくり推進協議会

8つの地域には、地域を代表する「郷づくり推進協議会」があります。8つの郷づくり推進協議会は、地域ごとの課題が多様化する中で、課題解決のためさまざまな活動を行っています。また、下の図にあるように、自治会を基軸として、学校やボランティア団体などと協力して、地域づくりに取り組んでいます。

地域自治を目指す郷づくり推進協議会のイメージ

※各地域の実情に応じて、各種団体等の協力・連携体制は異なります。

郷づくり推進協議会の役割

- 地域課題への取り組み

協議会は、地域を代表する役割を担い、地域内の意見や課題を幅広く収集し、地域内で話し合いをしたり、意見をまとめたりしながら、地域の課題解決に取り組みます。

- 地域内の連携

協議会は、自治会単位では取り組むことが難しい活動や、広域で取り組んだ方が効果的な活動などを、地域内で連携して広域で補完する役割を担います。

- 市との連携

協議会は、市と共働のまちづくりを行うパートナーとなり、地域自治の実現を目指し、市と連携を図ります。

市と協議会の連携体制

- 郷づくり推進協議会代表者会議

各協議会から選任された委員2名(8地域で16名)で構成される「郷づくり推進協議会」を開催しています。

会議では、協議会相互の連携を図り、地域自治の課題解決に取り組みます。また、市との連絡調整、郷づくり事業に関する重要事項の審議や施策提案などを行います。

- 郷づくり専任事務局員会議

市は、協議会の事務局体制を強化するために、協議会に専任事務局員の雇用経費を交付し、協議会は、2名または3名で週5日勤務の専任事務局員を雇用しています。

毎月第1・3水曜日に郷づくり専任事務局員会議を開催し、市から各協議会への連絡、協議会の行事等の報告や情報交換などをしています。 専任事務局員は、協議会の円滑な運営を図り、また市と協議会との連絡相談のやり取りを行うなど、市との大切なパイプ役を担います。

郷づくりの活動

各協議会はそれぞれの地域の特性に合わせ、次の分野ごとに部会などを設置し、住み良い地域社会の実現を目指して活動しています。

- 自主防災や防犯、交通安全に関する活動

- 福祉や健康の増進に関する活動

- 子育て支援や青少年の健全育成に関する活動

- 環境の保全、環境美化に関する活動

- 地域の活性化に関する活動

各地域の郷づくり計画

市内8つの郷づくり推進協議会の活動を分野ごとにまとめた一覧表です。各協議会の総会資料を基に市が作成しています。

平成24年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:99.2KB)

平成25年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:132.7KB)

平成26年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:135.1KB)

平成27年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:370.8KB)

平成28年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:369.1KB)

平成29年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:493.9KB)

平成30年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:138.7KB)

平成31年度(令和元年度) 郷づくりの活動計画(PDFファイル:135.8KB)

令和2年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:381.4KB)

令和3年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:387.6KB)

令和4年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:383.1KB)

令和5年度 郷づくりの活動計画(PDFファイル:393.5KB)

郷づくりと自治会の関係性

郷づくり推進協議会は自治会活動を広域で補う組織で、自治会を基軸として構成しています。これまで自治会だけで行っていた活動を広域で補完することで、優れた人材や豊富な経験などがつながり、地域の困りごとに多角的な視点から取り組むことができます。

自治会活動を補完するのであれば自治会は必要ないと思われるかもしれませんが、そういったことはありません。地域福祉や防災は、隣組や自治会といった単位での支え合いが基本となるので、自治会の果たすべき役割はより重要になります。

市の郷づくり支援体制

- 地域予算制度

市は、平成25年度まで自治会には「自治会交付金」、協議会には「郷づくり推進事業交付金」をそれぞれ交付していましたが、平成26年度から「地域予算制度」を導入し、2つの交付金を一本化して協議会に交付しています。

- 地域担当職員制度

部課長級の市職員を職務として、担当する地域に配置しています。地域担当職員は、地域に関する情報提供や説明、地域運営等の助言を行います。

- 研修職員制度

これからのまちづくりを担う若手職員が郷づくり活動への理解を深められるよう、平成30年度より入庁後5年目から7年目の職員を対象に、各郷づくり推進協議会に市職員として参加し、地域の皆さんと共に郷づくり活動を行います。

- 地域コミュニティ課

地域コミュニティ課は、郷づくりに関する行政窓口を一本化し、各種連絡や他部署への橋渡しなどを行います。また、地域の状況や市の財政状況を考慮しながら、郷づくりの活動拠点を整えていきます。

郷づくりの将来像

郷づくり基本構想では、今後、郷づくりを進めることで目指す将来の姿を「人と地域の絆をつくる 郷づくり」としました。この将来像には、

- 全ての人(=市民)が生きがいを持って、いきいきと活動できる郷づくりを目指す。

- さまざまな団体・組織と連携しながら市民の手により、地域の課題を地域で解決していくことができる郷づくりを目指す。

- 人の絆、地域としての絆をそれぞれ深めるとともに、郷づくりを通じてさまざまな絆をより強くすることで、子どもから高齢者まで全ての市民が支え合いながら安心・安全に暮らすことができる郷づくりを目指す。

という意味が込められています。

このページの作成部署

市民共働部 地域コミュニティ課 郷づくり支援係

〒811-3293 福津市中央1丁目1番1号

市役所別館1階

電話番号:0940-62-5017

ファクス番号:0940-43-9005

メールでのお問い合わせはこちら

- より良いホームページにするために皆さんのご意見をお聞かせください

-

更新日:2025年10月22日